Le corpus, corps à corps

Les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes du colloque Le Corpus : corps à corps qui s’est tenu à l’Université de Genève en mai 2023. Terme latin qui jusqu’au XIXe siècle a relevé de la sphère religieuse, le corpus désigne dans les langues modernes un regroupement de documents choisis à partir d’un critère commun en vue de leur étude. Or le corpus n’est jamais un objet aux contours arrêtés, mais plutôt une unité hypothétique, à la fois matérielle et virtuelle. Les contributions rassemblées par Marie Kondrat et Matilde Manara montrent que l’idéal d’organicité et de cohérence auquel la notion de corpus renvoie demeure actuel, quoique parfois implicite. Des bibliothèques médiévales aux corpus numériques, plusieurs sont les corps à corps qu’un rapport non orthodoxe à cette notion rend possibles.

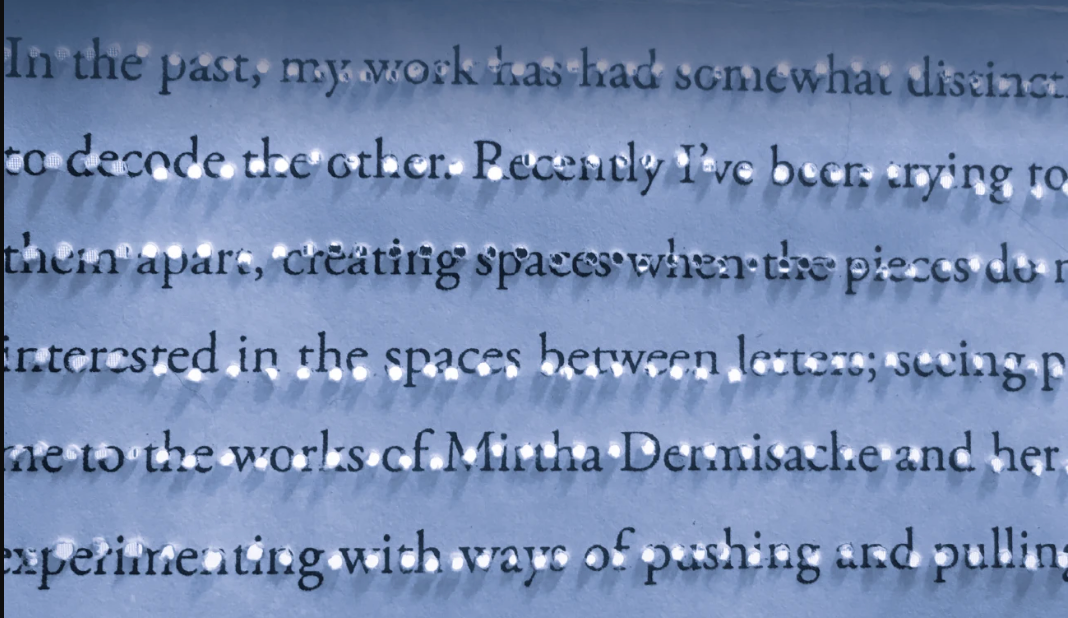

(Illustr. : dessin original de Matilde Manara, 2022)